Afortunadamente, este sacudón internacional encontró a la Argentina bien parada. Sin déficit fiscal, ordenando sus cuentas y con una moneda estable, en el marco del saneamiento del banco central. Imaginarse esta semana con un Sergio Massa de presidente, un Estado quebrado y una plaza inundada de pesos listos para una corrida, pone la piel de gallina de solo pensarlo.

Sin embargo, lo que ha sucedido en los mercados internacionales ante la subida de aranceles por parte de Estados Unidos, permite comprender una de las problemáticas que sigue vigente en Argentina, para lo cual la oposición pide un recetario contraproducente: lo que se denomina como “dólar atrasado” y el problema del tipo de cambio.

Es innegable que, aunque la inflación vaya dejando de ser un problema, en el país hay muchísimos productos que siguen siendo muy “caros”. Cuando, en el análisis superficial, uno compara lo mismo con el equivalente en el extranjero (y ve que sale más caro en Buenos Aires que en Los Ángeles, Nueva York, Madrid o Berlín), no son pocos los que proponen “solucionar” el tema mediante un “ajuste” en el tipo de cambio. Es decir, devaluando.

De más está decir que este problema no es nuevo. Sucedió durante todo el período kirchnerista, cuando el dólar y el euro estaban a 10, 100, 500 o 1000. Allí sí se “pisaba” el tipo de cambio, ya que el control de cambios impedía que se expresara el valor real del peso y de las divisas extranjeras. Cuando el “atraso” era notorio y se devaluaba (en realidad, se “blanqueaba”), el acomodamiento de los precios era más que efímero. Al poco tiempo los bienes se volvían a encarecer, con la diferencia que todos los asalariados eran cada vez más pobres.

Los voceros del “vivir con lo nuestro” no relacionan este asunto con la consecuencia inevitable de su modelo de “sustitución de importaciones”. Sin embargo, este fenómeno de productos caros y malos es la consecuencia de una economía cerrada.

El escenario más “caro” para un individuo es la economía de la caverna o del hombre solitario en una isla. Tiene que producir lo que necesita para sobrevivir, en el marco de una existencia peligrosa y miserable. Cuando aparecen más individuos en escena y surge la especialización y la división del trabajo, todos se hacen más ricos.

Es usual leer en las redes sociales, por ejemplo, el reclamo de un argentino que llega de un viaje (tal vez de España) y percibe que los 100 gramos de jamón de buena calidad que allá compraba por menos de dos euros, aquí cuestan el triple (con salarios más bajos que los de los españoles). Sin embargo, ante esa problemática real, las interpretaciones adecuadas brillan por su ausencia.

Detrás de este fenómeno no hay un problema cambiario. Todo tiene que ver con la producción a escala, que mejora la calidad y reduce los precios. Mientras que el productor español le vende a toda la Unión Europea y a varios países del mundo, el argentino, que tiene otra escala, inevitablemente se encuentra con otro techo de producción, demanda y precio de venta.

Aunque hay que bajar los impuestos y abrirse al mundo, también hay que comprender que la escena del argentino que llega de Estados Unidos o Europa con las valijas llenas de ropa, regalos y un celular nuevo tiene que ver con que todos esos productos tienen un gran mercado, que les permite producir masivamente, con precios más accesibles para los consumidores. Por eso, un bóxer, una remera o un par de medias en un H&M o un Forever cuestan monedas, mientras que en el mercado local se llevan una parte considerable del sueldo.

El extremo opuesto de la división del trabajo se puede visualizar en un interesante experimento de un joven que decidió fabricar desde cero y por sus medios un sándwich de pollo. Le costó 1500 dólares y seis meses de trabajo.

Esta realidad argentina debería servirle de ejemplo al mundo entero, en el marco de la discusión de los “aranceles recíprocos”. Lamentablemente, todos los países tienen fuertes lobistas que se benefician de venderles productos más caros a los consumidores locales. Por lo tanto, la lucha de ideas, si bien tiene resultados claros para evaluar, también tiene poderosos enemigos prebendarios y corporativos.

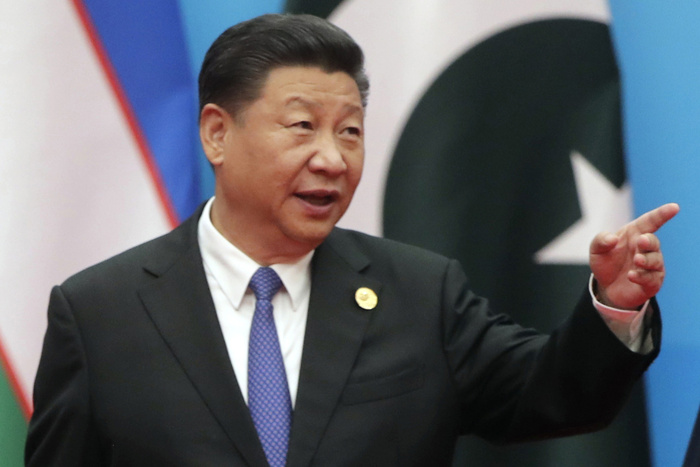

Aunque el mundo responsabiliza a Donald Trump por el inicio de lo que se denominó como una “guerra comercial”, hay que reconocer que esto es solamente el desenlace de algo que empezó antes. Es decir, al momento en que el resto de los países decidió dificultar el ingreso de los productos estadounidenses.

Lo mejor que le puede pasar al mundo es que cada país se siente a negociar con EEUU, ofreciendo bajar ellos también sus aranceles para lograr tratados de libre comercio con “arancel cero”, ya que la relación entre pobreza y aranceles más altos es absolutamente directa.

Aunque varios socios comerciales y políticos de los estadounidenses, como Israel, ya se sentaron a la mesa con buenas intenciones, hay un tópico que aparece en la discusión y debería ser desterrado. La cuestión de buscar el “superávit”, o al menos la equivalencia en la balanza comercial con cada socio. De la misma manera que una persona es “superavitaria” con respecto a su empleador laboral y “deficitaria” con el supermercado donde hace las compras, buscar un equilibro de importaciones y exportaciones con los socios es algo que no tiene ningún sentido. Lo importante es en términos generales, donde los países (y las personas) no pueden gastar (importar) más del volumen total de lo que producen (exportan).

Si comienza a aparecer con insistencia este tema, lamentablemente, es evidente que los lobistas enemigos del libre comercio están operando en el marco de este proceso de inestabilidad. Habrá que ver si, finalmente, el planeta comienza a transitar una época de más o menos aranceles. Si van por la primera opción, varios países que hoy tienen un bienestar considerable comenzarán a conocer de primera mano muchas de las problemáticas que los argentinos conocemos de memoria. Nada demasiado elevado ni filosófico: el supermercado más caro y un peor nivel de vida en términos generales.

Fuente: PanamPost